a cura di: Ugo Baldini e Patrizia Chirico

scarica il documento

Per un territorio, come quello della Valle Padana, dove, in termini di acqua e di suolo, si concentra gran parte della risorsa strategica del Paese e dove è presente un apparato economico-produttivo e una struttura urbana tanto estesi e consolidati da qualificare quest’area come uno degli aggregati “megalopolitani” di maggior rilievo nel panorama continentale e globale, il consumo di suolo emerge come tema centrale e come indicatore sensibile della salute urbanistica dei territori, come misura empirica del contributo che la pianificazione urbanistica riesce a dare ai problemi di recupero di efficienza del Paese, in una fase che registra un preoccupante declino della attenzione dedicata dalla politica ai temi del governo urbanistico del territorio e, corrispondentemente, una riduzione sensibile delle risorse ad esso destinate.

Ciò vale ancor di più per una regione come l’Emilia Romagna dove si incrociano tradizioni radicate di imprenditorialità rurale, che rappresentano esemplarmente le vicende del Nord-Est - Centro, e una presenza di cultura manifatturiera fortemente vocata all’innovazione, che la colloca alla frontiera della competizione con cui si misura l’intera regione padana.

Area questa dove gli investimenti in pianificazione urbanistica purtuttavia non sono stati pochi nel tempo e dove ancora di recente nuove leggi urbanistiche hanno rilanciato l’idea che una articolazione del processo di piano (un piano in generale più attento alla dimensione strategico-strutturale, e, in Emilia Romagna, inseguita in questo dal Piemonte, scomposto ulteriormente in quella regolativa-manutentiva e in quella della attuazione efficiente ed efficace; il tutto sempre entro l’orizzonte della sostenibilità) possa portare il sistema regionale, senza pagare scotti eccessivi in tempi e costi, ad un livello di produttività istituzionale rigenerato e in grado di proporre modelli di assetto appropriati “per le nuove sfide”.

Un’ idea che è in piena fase di attuazione e verifica e che sta generando un dibattito centrato sul rapporto costo efficacia della innovazione introdotta e sulla capacità di produrre “più innovazione e più sostenibilità” a costi istituzionali contenuti.

Un’idea della sostenibilità che riconosce pur con diversi accenti come il suolo agricolo (e la biodiversità e il paesaggio ad esso connessi), costituiscano un patrimonio sociale comune, e come la ricchezza di questo territorio e della popolazione che vi abita, possa derivare principalmente dalla tutela e dalla valorizzazione di questo capitale fisso e non da un suo rischioso e imprevidente consumo.

Il suolo agricolo, la biodiversità e il paesaggio (lo spazio rurale nella sua integrità), devono essere gestiti come un vero e proprio patrimonio del Paese capace di produrre una reale moltiplicazione di ricchezza e di benessere, solo se valorizzato nel rispetto delle peculiarità e delle eccellenze: tra i principi della Convenzione Europea del Paesaggio risalta non a caso l’idea che la qualità del paesaggio possa fornire un contributo sostanziale al fondamentale ed imprescindibile equilibrio da ricercare tra le attività umane e le ragioni della natura.

Equilibrio ricercato costantemente anche dal sistema delle dalle Aree Naturali Protette, nelle proprie esperienze di gestione, da sottoporre in tal senso ormai ad una utile verifica (a vent’anni dalla Legge Quadro fondativa) che riproponga i Parchi, nei modi opportuni, come veri e propri laboratori della sostenibilità paesistica e ambientale: “fare meglio con meno suolo” potrebbe essere la giusta parola d’ordine.

Dinamiche di lungo periodo 1951 - 2001

* * * *

Problema percepito e registrato a livello nazionale, nella sua incalzante problematicità, tanto da indurre il Codice dei beni culturali e del paesaggio a dedicare uno specifico richiamo con l’art. 135 Pianificazione paesaggistica, comma 4, lettera c), alla “salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio”.

Questa sensibile variazione in decremento della SAU assume due distinti significati: da una parte il consumo irreversibile da parte delle urbanizzazioni di aree agricole, particolarmente connotate dalla presenza di suoli fertili, dall’altra l’abbandono, da parte delle aziende agricole, di aree marginali, sospinte verso dinamiche di naturalizzazione (inselvatichimento) il più delle volte incontrollate e non ospitate/gestite entro prospettive di allestimento di aree protette o di aree dotate in vario modo di programmi di gestione ambientale.

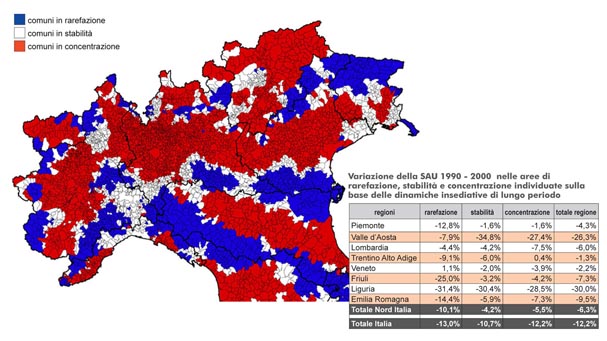

Una immagine interessante di questa duplice dimensione del consumo di suolo è quella che emerge con tutta evidenza da un bilancio delle variazioni della SAU che si sono registrate rispettivamente nelle aree di maggiore concentrazione e in quelle di più marcata rarefazione insediativa.

Nell’arco della seconda metà del ventesimo secolo si è infatti realizzata una significativa redistribuzione della popolazione tra le diverse parti del Paese ed anche all’interno dei diversi territori regionali, redistribuzione che è resa ancora più evidente da una lettura dinamica dei fenomeni, operata valutando le diverse condizioni di accessibilità determinate, ai due estremi del periodo (1951 e 2001), dalla configurazione della rete infrastrutturale e dalla distribuzione della popolazione residente nei comuni.

Dei 4.467 comuni presenti nelle sette regioni dell’area padano-veneta, 2.580 sono caratterizzati da fenomeni di concentrazione avendo conosciuto nel cinquantennio un incremento della popolazione accessibile nel breve raggio superiore al 10%. In essi risiede il 76,2% della popolazione e si produce il 79% del PIL.

In questi stessi comuni la perdita di SAU (che nel contesto delle aree di concentrazione è in larga misura da intendersi a tutti gli effetti come consumo di suolo) ha assunto negli ultimi dieci anni le dimensioni di 130mila ettari che rappresentano il 4.9% della SAU relativa e il 3,2% dell’intera SAU “del Nord”.

In Emilia Romagna le aree di concentrazione interessano una frazione più ridotta dei comuni (178 su 341) ma una quota di popolazione e di PIL sostanzialmente analoga a quella dell’intera area padana (il 75,2% della popolazione e il 79,4% del PIL). In queste aree “forti” della regione, dove le dinamiche insediative della seconda metà del XX secolo hanno attratto lungo la dorsale della Via Emilia e nelle aree di costa flussi rilevanti di popolazione in provenienza dalle aree rurali ma poi, a partire dagli anni ’80 anche dalle regioni meridionali del paese e dall’estero, la riduzione della SAU che si è registrata nell’ultimo decennio presenta una dinamica erosiva più intensa di quella che si è prodotta in media nell’area padana.

Con una riduzione del 7,3% che con quella lombarda del 7,6% è la maggiore di quella registrata dalle altre grandi regioni del bacino padano-veneto (a confronto la riduzione per le analoghe aree del Veneto è stata il 3,9% quella del Piemonte appena l’1,6%), l’Emilia Romagna registra una perdita di SAU di quasi 50.000 ettari: il 35,6% del totale della SAU “scomparsa” nelle aree di concentrazione delle regioni dell’area padana, mentre l’incidenza della SAU emiliana è, in queste stesse aree, appena il 23,8% del totale “padano”.

Nello stesso arco temporale intercorso tra i due ultimi censimenti dell’agricoltura - e sempre nelle sette regioni del Nord - 885 comuni si sono invece caratterizzati per i processi di rarefazione insediativa (misurata da una diminuzione della popolazione accessibile entro 30’ superiore al 10%) che li hanno investiti.

In questi comuni, dislocati prevalentemente lungo l’arco alpino e appenninico (quest’ultimo in modo più massiccio) oltre che nella bassa pianura del Po, risiede ora l’8,4% della popolazione e si produce il 6,8% del PIL. Anche in questi comuni si è registrato un arretramento della SAU, riconducibile però prevalentemente ai fenomeni dell’abbandono (da leggere tanto correlato alla diminuzione del numero di aziende che come effetto della riduzione del presidio umano sul territorio); questo arretramento è quantificabile nella misura di 124mila ettari, pari al 10% della SAU relativa.

Per l’Emilia Romagna, che presenta una estensione delle aree di rarefazione decisamente maggiore della media padana (111 comuni con il 13,6% della popolazione e il 10,9% del PIL), le dinamiche di perdita della SAU sono altrettanto intense (- 14,3% nel decennio, cioè 60mila ettari in meno) anche se in questo caso sono minori le distanze dalla media dell’area padana e la collocazione relativa rispetto alle grandi regioni del bacino vede l’Emilia al primo posto davanti al Piemonte, che nelle sue aree marginali registra una riduzione del 12,8% della SAU.

* * * *

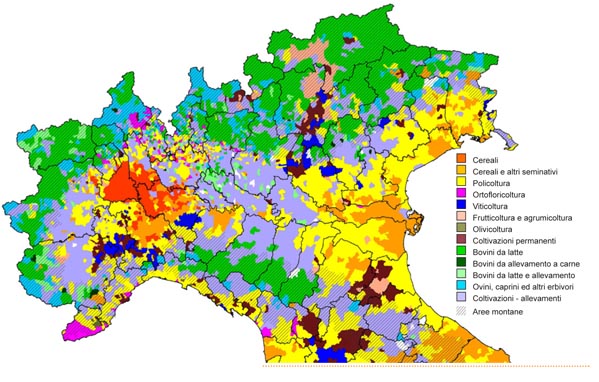

Considerazioni non dissimili possono essere sviluppate a partire da un bilancio delle utilizzazioni agricole del territorio padano operato a partire dalla fotointerpretazione degli usi del suolo. Le coperture “Corine - land cover” del 1994 e del 2004 consentono di costruire, se pure con qualche approssimazione, un indice di consumo del suolo la cui variazione, letta con riferimento alle stesse geografie della concentrazione e della rarefazione insediativa di lungo periodo, porta a conclusioni analoghe a quelle sviluppate per la variazione della SAU.

Infatti l’indice di consumo di suolo (superficie urbanizzata su totale comunale) segnala una evoluzione delle superfici insediate di dimensione apprezzabile all’interno delle aree di concentrazione che è pari all’ 11,7%, passando dal 7,7% del totale della superficie territoriale (al 1994) all’ 8,6% al 2004. Si registra così un incremento delle superfici insediate (in forma continua) di oltre 51mila ettari, incremento che interessa quindi lo 0.9% della superficie territoriale dei 4.467 comuni.

L’evoluzione dei tessuti insediativi “compatti” rilevati dalla fotointerpretazione alla scala 1:100.000, coprirebbe quindi appena 1/3 della SAU “rilasciata” dalle aziende agricole verso altre destinazioni, in un arco temporale leggermente slittato ma comunque commisurabile per durata a quello registrato da Corine.

Per i due terzi restanti, oltre a processi di abbandono e rinaturalizzazione di aree marginali presenti anche all’interno di questo campo di aree di più forte antropizzazione, una componente rilevante, sia in termini quantitativi che per la natura dei processi in corso, è quella che può essere attribuita ai fenomeni di disseminazione insediativa (sprawl) particolarmente intensi in tutta l’area padana nel corso degli anni più recenti.

Fenomeni, questi, che hanno prodotto esiti significativi (ma di norma meno percepibili di quelli prodotti dalla estensione delle aree urbane) che si sono manifestati sia in termini di materiale sottrazione di suolo investito da nuovi processi di urbanizzazione, dispersa e a bassa densità, che in termini di ingresso di funzioni extragricole nei manufatti rurali e nei loro spazi pertinenziali, sottraendo comunque aree alla utilizzazione agricola, per quanto la si voglia intendere con larghezza interpretativa.

Dinamiche di breve periodo 1991 - 2001

* * * *

Questo scarto è avvertibile con ancora maggior evidenza nella realtà regionale dell’Emilia Romagna dove il consumo di suolo registrato da Corine nelle aree di concentrazione insediativa sarebbe di appena 4mila ettari che corrispondono a 1/15 appena della riduzione della SAU e allo 0,45% della superficie territoriale di queste aree.

Il dato emiliano registra sicuramente il maggior peso degli insediamenti minori (che per le loro dimensioni possono essere sfuggiti al setaccio di Corine, che, come si è detto, ha una risoluzione corrispondente alla scala 1:100,000) nel sistema insediativo della regione.

Una diversità del modello insediativo che è evidente nel confronto con la Lombardia, dove le superfici insediate crescono di quasi 25mila ettari, o con il Piemonte, dove crescono di quasi 13mila, e invece con il Veneto (che ha una struttura territoriale assai simile a quella dell’Emilia Romagna) dove pure le aree insediate crescono di poco più di 4mila ettari nel decennio. Ma la singolarità del dato emiliano è anche il segno del rilievo che i fenomeni della disseminazione insediativa hanno assunto recentemente in regione e più in generale nelle aree del Nord Est, caratterizzate da maggiori dinamismi economici e da una più diretta connessione tra la matrice agricola e rurale e i processi di sviluppo industriale; processi che sembrano dover scontare – assieme ai molti punti di vantaggio al loro attivo – anche il prezzo di un maggiore consumo di suolo.

Per le aree di rarefazione insediativa, il consumo di suolo misurato attraverso l’evoluzione degli insediamenti compatti (così come ci viene restituita dalla fotointerpretazione operata da Corine) è ovviamente molto più contenuto: meno di 8mila ettari rispetto ai 107mila di SAU scomparsa nello stesso territorio. Poco meno di mille ettari tra questi sono quelli perduti dalla regione Emilia Romagna, nella quale peraltro le dinamiche erosive nelle aree di rarefazione risulterebbero di più modesta intensità.

* * * *

Sin qui le dinamiche recenti del consumo di suolo sono state illustrate prendendo a riferimento una geografia dei processi di territorializzazione consolidati nel lungo periodo (1951-2001).

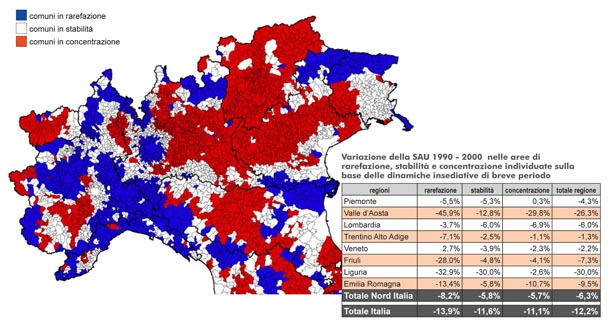

Se prendiamo invece in considerazione un orizzonte più breve, come quello che intercorre tra i due ultimi censimenti della popolazione, emerge una geografia marcatamente diversa (seppure non totalmente inaspettata, visti i diversi tassi di sviluppo riscontrabili nelle realtà regionali e sub-regionali) dove, alla tradizionale contrapposizione le tra aree più urbane (e infrastrutturate) e lo spazio rurale, si sostituiscono nuove dicotomie: quella che si registra tra le città maggiori, in flessione di popolazione, e le rispettive corone, in forte crescita, e quella che distingue le regioni del Nord Ovest, stagnanti, rispetto alle regioni del Nord Est, con accentuate dinamiche di crescita.

Questa nuova geografia delle aree emergenti interessa 1.854 comuni nelle sette regioni del Nord, comuni che nel decennio 1991 - 2001 hanno conosciuto un incremento della popolazione accessibile di breve raggio superiore al 2%; in questi 1.854 comuni risiede il 38,5% della popolazione e si produce il 36,4% del PIL.

Nonostante la assenza dal novero di questi comuni “emergenti” di tutte le città di maggiore dimensione, la riduzione della SAU (-108mila ettari in dieci anni) si è manifestata per essi in termini identici a quanto non si sia registrato nello stesso periodo nelle aree (più estese) dove i processi di concentrazione insediativa erano da più lungo tempo consolidati.

L’Emilia Romagna partecipa a questa nuova geografia con particolare intensità giacché ben 170 comuni (rispetto ai 178 caratterizzati come aree di concentrazione per le dinamiche di lungo periodo) rientrano nel novero delle “aree emergenti” e in essi risiede il 49,9% della popolazione e si produce analogamente il 49,6% del PIL.

Per l’Emilia Romagna la riduzione della SAU in questi comuni è appena più marcata di quella che si registra per l’aggregato dei comuni il cui ruolo attrattivo si è consolidato nell’intero arco della seconda metà del XX secolo, con una variazione percentuale del -10,7% rispetto a quella del -7,3% registrata per l’aggregato più ampio; da rimarcare il fatto che la differenza principale tra i due aggregati è rappresentata in ambito regionale dall’assenza tra le “aree emergenti” dell’area urbana di Bologna, interessata nello scorso decennio da forti processi di sub-urbanizzazione.

Il confronto tra le variazioni di SAU che assumono come aree di bilancio rispettivamente i luoghi di concentrazione insediativa selezionati dalle dinamiche cumulative di lungo periodo e quelli invece nei quali i processi di concentrazione insediativa registrano le sole dinamiche del periodo più recente e che per questo possiamo definire “emergenti”, sembrerebbe dunque confermare come la maggiore intensità dei fenomeni di consumo di suolo sia dovuta a processi di urbanizzazione che si sono venuti via via allontanando dal modello di crescita urbana della città compatta delle maggiori agglomerazioni per interessare le aree di crescita diffusa nelle loro diverse tipologie: dai sistemi regionali policentrici, alle aree di integrazione urbano-rurale sino alle vere e proprie manifestazioni di sprawl nelle periferie filamentose o nella intrusione di funzioni “urbane” all’interno di aree e di manufatti agricoli.

Il danno prodotto all’ecosistema padano da questo complesso di fenomeni è evidente, quando si pensi che il consumo di suolo non è di per se solo una perdita secca per la produzione agricola o per il paesaggio e gli spazi aperti, ma colpisce un più vasto complesso di funzioni che il suolo agricolo svolge: produzione di biomassa; stoccaggio, filtraggio e trasformazione di nutrienti; riserva di biodiversità e stoccaggio di carbonio.

Paesaggi colturali

* * * *

Ciò detto, per far fronte a dinamiche erosive di così forte intensità, politiche che vogliano effettivamente contenere e contrastare il consumo di suolo devono poter contare su strumenti efficaci e appropriati ai diversi contesti.

Mentre la ricerca avanza per qualificare le diverse funzioni dei suoli fertili e le diverse modalità di intervento che possono rendere ambientalmente meno oneroso il loro consumo, e mentre si registrano i suoi progressi nella letteratura scientifica e nei convegni, ormai non più episodici, sull’argomento, è necessario che le politiche territoriali delle Regioni assumano esplicitamente e tempestivamente l’obiettivo di ridurre la dimensione quantitativa del consumo di suolo.

Ciò può avvenire innanzitutto agendo per migliorare l’efficienza e la qualità delle trasformazioni nelle aree già urbanizzate, non secondariamente agendo per contenere l’urbanizzazione di suoli vergini. Un contenimento, quest’ultimo, che si può ottenere vuoi introducendo in via amministrativa contingentamenti quantitativi nei confronti delle trasformazioni programmabili dai piani urbanistici (come prevede - prevedeva? - la recente legge urbanistica veneta), vuoi introducendo disincentivi economici con l’istituzione di una tassa regionale sul consumo di suolo (come non ha ancora fatto nessuna Regione).

Per quanto riguarda invece il fenomeno (di portata nazionale) della perdita, pur entro certi limiti “reversibile”, di suolo nelle aree dell’abbandono, la si deve contrastare intendendo questi suoli come patrimonio da mantenere per le generazioni future e quindi come una risorsa paesistica da manutenere e da compensare per i servizi ambientali (sicurezza, fruizione, naturalità, identità) che è in grado di produrre per il Paese intero.

In tutti i casi il rischio è quello di una perdita di patrimonio paesistico e paesaggistico, da contrastare nei modi che la Convenzione Europea ci suggerisce valorizzando la percezione locale del paesaggio e il valore identitario che esso assume per le comunità locali e dando una ragione in più alle politiche di istituzione di aree protette opportunamente “messe in rete”, intese sia come contrasto efficace all’erosione di risorse strutturali (vedi in particolare i fiumi), nelle aree a forte pressione antropica, sia come ricomposizione consapevole entro una strategia di servizio ambientale di quelle aree marginali scese – temporaneamente, ci dice la storia - sotto la soglia di utilità economica.

Dobbiamo in aggiunta a tutto ciò avere presente anche un’altra minaccia, connessa alla perdita di suolo agricolo, vale a dire la possibilità per esso di essere concausa del dissesto idrogeologico, per effetto di una impermeabilizzazione imprudente o per conseguenza di una campagna non più drenata e manutenuta dagli agricoltori.

E’ necessario in definitiva che del consumo di suolo si considerino le conseguenze in termini di perdita di valori territoriali ed identitari che il suolo stesso assume in ogni sua specifica configurazione; riconoscendo al suolo tutte le complesse funzioni che gli appartengono e attribuendo ad esso il concetto di risorsa misurabile, quantificabile, finita ed esauribile, alla stregua dell’aria e dell’acqua da assoggettare a misure di tutela e conservazione.

Tra le responsabilità dell’urbanistica “della sostenibilità” ci sta naturalmente anche quella di studiare i processi di riduzione della risorsa suolo: chiediamoci a questo proposito se, tra le analisi condotte in occasione della formazione degli strumenti urbanistici, sia sempre presente una attenta rappresentazione dell’uso del suolo agronaturale, prodotta alla scala opportuna tale da sostenere convincenti bilanci ecopaesistici; un uso misurato anche su più intervalli temporali così da dare forma ad una visione diacronica del mutamento consentendo poi di contabilizzare i consumi ulteriori generati dal Piano in elaborazione, da sottoporre ad una Valutazione Ambientale Strategica che si faccia carico seriamente del destino delle risorse primarie.Chiediamoci questo ed altro.

L'articolo è in corso di pubblicazione su INFORUM n. 32 - Periodico della Regione Emilia Romagna